电子信息工程专业人才培养方案

(专业代码:080701)

一、培养目标

本专业贯彻落实党的教育方针政策,坚持立德树人,坚持课程思政化,培养爱国进取、创新思 辨,数理基础扎实、工程实践能力较强、综合素质较高,能够从事电子信息系统、信号处理、自动 控制及通信领域相关的软硬件设计与开发、系统测试与分析、电子信息技术管理的应用型高级工程 技术人才及就业创业类的应用型人才。

根据本专业培养目标,按照“专业水平,专业能力,社会能力 ”三要素对学生进行教育与培养, 将学生毕业后的发展预期贯穿于教育培养的全过程。本专业期待毕业生五年之内达到以下目标:

1. 具有高尚的职业道德和社会责任感,能够在工程设计中综合考虑对社会、健康、安全、法 律、 文化以及环境的影响;

2. 在信息处理、嵌入式系统应用、自动控制、电信号传感与处理、通信等电子信息工程相关 专业领域成功就业或进入研究生阶段学习。

3. 能够在多学科的工程实践团队中工作和交流,具备一定的协调、管理、竞争与合作能力, 能够理解工程活动中涉及的重要工程管理原理与经济决策方法,并能将相关工程管理原理与经济决 策方法应用于实践中;

4. 具备电子信息工程专业所需的设计/开发技能,能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设 计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程;

5. 能通过继续教育、在线学习、培训和其他终身学习渠道发展自身能力,并表现出自我学习 和探索的成效;

6. 有丰富的专业技术工作经验,能够解决电子工程系统和信号处理领域的复杂工程技术问题, 主持开发一个中等规模以上的软件/硬件产品,进而成长为项目经理等。

二、毕业要求

电子信息工程专业本科生培养的基本思路是强化基础、注重实践,毕业生既具备扎实的专业基 础和宽广的系统知识,能设计电子信息系统中的功能电路,又能较深入的认知电子信息系统中的各 类应用软件及控制软件。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂的工程问题。

1.1 结合电子信息工程等专业知识,能够将高等数学、线性代数等数学知识运用到复杂工程问 题的表述之中;

1.2 能够运用数学、物理等相关知识掌握复杂工程问题的技术原理;

1.3 较好地掌握电子信息工程领域的专业知识与实践技能,并用以解决复杂的电子信息工程问 题。

2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研 究分析复杂工程问题,以获得有效结论。

2.1 针对实际问题选择恰当的数学、物理、电子信息工程等相关知识进行推理分析;

2.2 能够运用数学、物理等相关知识分析复杂电子信息工程问题,并结合电子信息工程领域专 业知识对复杂工程问题进行识别、表达与实施;

2.3 在充分理解和掌握专业知识的基础上,能够运用所学知识开展文献检索和资料查询。

3. 设计/开发解决方案:能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、 单元或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环 境等因素。

3.1 掌握解决复杂电子信息工程问题的基础物理知识和专业基础知识;

3.2 具备电子信息工程专业所需的设计/开发技能,能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设 计满足特定需要的系统、单元(部件)或工艺流程;

3.3 能够综合运用理论和技术手段解决实际问题且具有一定的创新意识;

3.4 能够在工程设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化等因素。

4. 研究能力:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、 分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 结合电子信息工程原理和专业基础知识,设计实验进行探索和分析讨论,并优化电子信息 技术与工程方案;

4.2 掌握开展初步电子信息工程设计的工程知识,并将其与专业知识结合起来探讨复杂电子信 息工程问题;

4.3 掌握复杂电子信息工程实施活动中涉及的重要工程技术指标,研究达到指标的工程技术途 径。

5. 使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工 具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

5.1 理解工程活动中获取相关信息的必要性与基本方法,能够运用网络资源进行文献检索和资 料查询;

5.2 掌握开发、选择、使用恰当的技术和资源,运用现代工程工具和信息技术工具获取专业信 息知识解决复杂工程问题的方法。

6. 工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题 解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续 发展的影响。

7.1 了解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展等方 面的方针、政策和法律、法规;

7.2 能正确认识并评价工程实践对客观世界的影响。

8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感, 能够在工程实践中理解并遵守工程职业道 德和规范,履行责任。

8.1 能够不断地提高自身的人文社会科学素养;

8.2 具备科学的世界观、人生观和价值观;

8.3 具备责任心和社会责任感,懂法守法;热爱环境保护事业,注重职业道德修养。

9. 个人和团体:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 能够理解团队合作的意义,能与团队成员有效沟通,用人单位和社会评价好;

9.2 能够在团队中根据角色要求发挥应起的作用,工作能力得到充分体现。

10. 沟通:能够就工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写项目报告和 设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能够通过口头或书面方式表达自己的想法,就复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟 通和交流;

10.2 至少掌握一门外语,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。

11.1 理解工程活动中涉及的重要工程管理原理与经济决策方法;

11.2 能够将相关工程管理原理与经济决策方法应用于多学科环境中。

12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。

12.1 对于自我探索和学习的必要性有正确的认识;

12.2 能够采取适合的方式通过学习发展自身能力,并表现出自我学习和探索的成效。

三、毕业要求与课程关联矩阵

课程 性质 | 课程名称 | 毕业要求 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

公共基础课程 | 思想道德修养与法律基础 |

|

| M |

|

| H | L | L |

|

|

|

|

中国近代史纲要 |

|

|

|

|

|

| L | H |

|

|

|

|

马克思主义基本原理概论 |

|

|

|

|

|

| L | H |

|

|

| M |

毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 |

|

|

|

|

|

| L | H |

|

|

|

|

形势与政策 |

|

| L |

|

| M | L | M |

|

|

|

|

写作与表达 |

|

|

|

|

|

|

| L |

| M |

|

|

大学英语 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| H |

|

|

公共体育 |

|

|

|

|

|

|

| M |

|

|

| L |

大学信息技术基础 | L |

|

|

| M |

|

|

|

|

|

|

|

职业发展与就业创业教育 |

|

| L |

|

|

|

|

|

|

|

| H |

心理健康与安全教育 |

|

|

|

|

|

|

| L |

| L |

| H |

高等数学 | H | M |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 大学物理 | H | M |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

线性代数 | M | H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

概率论与数理统计 A | H | M |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

学科专业基础课程 | C 语言程序设计 | L |

|

|

| M |

|

|

|

|

|

|

|

电路分析基础 | H |

| M | L |

|

|

|

|

|

|

|

|

电路分析基础实验 |

| H | M |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

单片机技术及应用 |

|

| H | M | L | M |

|

|

|

|

|

|

模拟电子技术 | M |

| H | M | M |

|

|

|

|

|

|

|

模拟电子技术实验 |

| M | H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

数字电子技术 | M |

| M | H | L |

|

|

|

|

|

|

|

数字电子技术实验 |

| M | H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

复变函数与积分变换 | M | M |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

微机原理与接口技术 | M |

|

|

| L |

|

|

|

|

|

|

|

专 业核 心 课 程 | 信号与系统 | M | L |

| M |

|

|

|

|

|

|

|

|

高频电子线路 |

|

| M | M | H |

|

|

|

|

|

|

|

通信原理 |

| H | M | M |

|

|

|

|

|

|

|

|

数字信号处理 |

| M | H | M | L |

|

|

|

|

|

|

|

电磁场与电磁波 | M | M |

| H |

|

|

|

|

|

|

|

|

信息论与编码 |

| M | L | H |

|

|

|

|

|

|

|

|

集中实践课程 | 入学教育 |

|

|

|

|

| L |

| M | L |

|

| L |

军事训练与国防教育 |

|

|

|

|

|

|

| L | L |

|

|

|

公益劳动 |

|

|

|

|

|

|

|

| M |

|

| H |

思想理论课社会实践 |

|

|

|

|

|

|

| M |

| M |

|

|

认知实习 |

|

|

|

|

| L | L | L | L |

|

|

|

金工实习 |

|

| L |

| L |

|

|

| L |

|

|

|

电子线路 CAD 及电装实训 | M | H | M | L |

|

|

|

|

|

|

|

|

单片机课程设计 |

|

| M |

|

|

|

|

| L |

| M |

|

电子技术基础课程设计 |

| M | L |

| M |

|

|

| L |

|

|

|

嵌入式系统应用综合课程设计 |

| M |

|

|

|

|

|

| M |

|

|

|

信号与信息处理综合课程设计 |

| M |

|

|

|

|

|

| M |

|

|

|

专业综合课程设计 |

|

| H |

|

|

|

|

|

|

| M | L |

生产实习 |

|

|

|

|

|

| L | M |

|

| L |

|

毕业论文(设计) | M | M | M | H | H | H | M | M |

|

|

|

|

备注:1.表中课程为:公共基础课程、学科专业基础课程、专业核心课程、集中实践课程与主要第二课堂实践与创新活动。

2.H(强)、M(中)、L(弱),表示课程与毕业要求之间的关联度强弱程度,一般一门课程最多支撑 5 项毕业要 求。 课程支撑毕业要求的关联度由课程教学大纲中的教学目标分条说明确定。

四、主干学科与核心课程

主干学科:电子信息工程、电子科学与技术、信息与通信工程

核心课程:C 语言程序设计、电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、通 信原理、高频电子线路、电磁场与电磁波、微机原理与接口技术、数字信号处理、信息论基础

五、学制与修业年限

学制四年,修业年限 4-6 年。对休学创新创业的,修业年限放宽至 8 年。

六、授予学位

工学学士。

七、各类课程学时、学分分配及毕业条件

课程类别 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 学时分配 | 学分 比例 |

讲授 | 实践 |

公共基础课程 | 必修 | 62.5 | 1056 | 880 | 176 | 37.4% |

选修 | 8 | 128 | 128 | 0 | 4.8% |

学科专业基础课程 | 必修 | 23.5 | 416 | 328 | 88 | 14.1% |

专业核心课程 | 必修 | 17 | 320 | 272 | 48 | 10.2% |

专业(方向)选修 课程 | 选修 | 19 | 380 | 300 | 80 | 11.4% |

集中实践课程 | 必修 | 37 | - | - | - | 22. 1% |

选修 |

|

|

第二课堂实践与 创新创业活动 |

| (8) | - | - | - |

|

合 计 | 167 | 2300 | 1908 | 392 | 100% |

总学分 167 ,总学时 2300 ,其中课堂讲授 1908 ,实践学时 392 ;集中性实践教学 37 学分,实践教学总 学分 51.5 学分,实践教学占总学分 30.8 %。 必修课 140 学分,占总学分 83.8 %, 1792 学时,占总学时 77.9 %;选修课 27 学分,占总学分 16.2 %, 508 学时,占总学时 22.1 %。 |

本专业要求学生毕业时,应完成总学分 167 学分,其中包括公共基础必修 62.5 学分,公共选修 8 学分,学科专业基础必修 23.5 学分,专业核心课程必修 17 学分,专业(方向)选修 19 学分,集 中实践课程 37 学分。

第二课堂实践与创新创业活动 8 学分,不计入总学分。

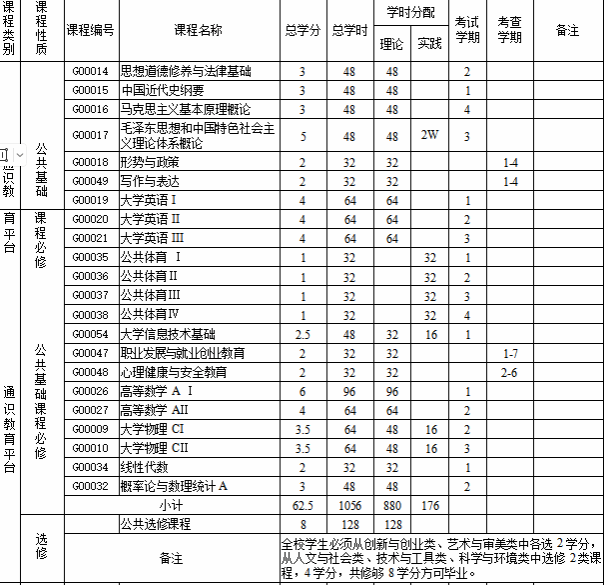

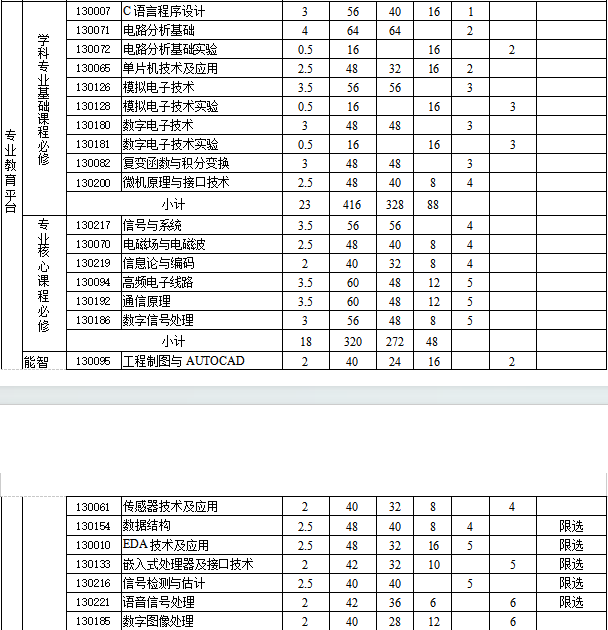

八、专业教学计划表

注:1.“备注”一栏中可注明线上教学、任务驱动等教学方式改革的特征或其他需注明的课程特征;

2.画“-”的单元格表示不用填写;

3.专业创新创业试点课程需在备注里注明。

九、第二课堂实践与创新活动安排表

类别 | 活动内容 | 学 分 | 活动安排及要求 | 考核 办法 |

项目 类别 | 内 容 |

思想道 德素质 | 学习 活动 | 参加党团课教育、团干部培 训 | 1/0.5 | 党团课教育合格者,认定 0.5 人; 团干部培训合格者,认定 1 分 | 成果、获 奖或参与 |

社会 责任 | 义务献血、干细胞捐赠等人 道主义行为 | 4/3/2/1 | 义务献血每次认定 1 分,最高级 4 分;干细胞捐赠等,认定 4 分 |

典型 示范 | 获评优秀志愿者、道德模 范、自强之星、感动校园人 物等道德类典型人物 | 8/6/4/2 | 国家级/省级/市级/ 校级,同项荣誉取最高 |

经学校认定的好人好事、见 义勇为等爱校护校典型行 为 | 2/1 | 校级/院级 |

科技创 新创业 | 公开 发表 论文 (作品) | 被 SCI,EI,SSCI 收录论文 | 8/6/4/2 | 第一作者/第二作者/第三作者/其 他作者 | 论文、获 奖或参与 |

核心期刊发表学术论文 | 6/4/2/1 | 第一作者/第二作者/第三作者/其 他作者 |

其他正式刊物发表学术论 文 | 3/2/1/0.5 | 第一作者/第二作者/第三作者/其 他作者 |

增刊、论文集/内部学术刊 物 | 1/0.5 | 第一作者 |

成果 与专 利 | 省市级学生奖励 | 6/5/4/2 | 一等奖/二等奖/三等奖/其他 |

校级学生奖励 | 4/3/2/1 | 一等奖/二等奖/三等奖/其他 |

院级学生奖励 | 2/1.5/1/0.5 | 一等奖/二等奖/三等奖/其他 |

科研项目 | 2/1/0.5 | 主持学生科技创新项目/参与学生 科技创新项目/参与教师科研项目 研究 |

发明创造 | 6/4/2/1 | 发明专利/实用新型专利/外观设计 专利/其他 |

| 科技 创新 活动 | 全国大学生学术科技竞赛 | 6/4/3/1 | 一等奖/二等奖/三等奖/参与者 | 获奖或 参与 |

|

省级大学生学术科技竞赛 | 3/2/1.5/0.5 | 一等奖/二等奖/三等奖/参与者 |

校级大学生学术科技竞赛 | 2/1.5/1/0.5 | 一等奖/二等奖/三等奖/参与者 | 获奖 |

学院组织的各类学术科技 活动及竞赛 | 1.5/1/0.5 | 一等奖/二等奖/三等奖 |

创业 活动 | 大学生创新创业训练计划 | 3/2/1 | 国家级/省级/校级 | 获奖或 参与 |

创业培训,创业训练营 | 1 | 积极参加创业培训、创业训练营等 活动每次计 0.5 分 |

创业调查 | 1 | 积极开展创业调查,并形成质量高 的创业调查报告 |

创业孵化 | 3-6 | 项目主持人计 3 分,其他成员 减半,每个项目最高计 6 分 |

|

| 在校期间,累计参加 4 次院级以上 |

|

| 积极参加学院和学校组织的学术科 技活动及学科竞赛 | 1 | 组织的学术科技活动或学科竞赛 但未获奖,可在第六学期认定 1 学 分 | 获奖或 参与 |

|

技能 拓展 | 独立 设计 实验 | 独立设计实验方案撰写实 验 报告 | 1 | 实验不少于 18 学时 | 实验报告 |

|

英 语 四 六 级 | 通过英语四级、六级考试 | 1/1.5 | 四级(专四)/六级(专八)考试 | 证书 |

计算 机二 级 | 非计算机专业理工科 | 1 | 合格 |

|

职业 技能 资格 证书 | 参加各种职业技能培训、 实训 | 1 | 教师资格证、会计上岗证、律师证、 秘书证、导游证、裁判证、心理咨 询师证等,每个证书计 1 学分 |

|

第二 学位 |

| 2 | 学生取得第二学位者,记 2 学分 |

社会 实践 | 社会 实践 | 积极参加社会实践 | 0.5 | 积极参加社会实践 5 天以上,并撰 写调查报告者记 0.5,最高 2 分; | 调查报告 或工作总 结 |

|

参加社会实践获奖或被同 级媒体报道 | 4/2/1.5/1 | 个人获全国表彰/个人获省级表彰/ 集体获省级以上表彰 /集体或个 人获校级表彰 |

志愿 服务 | 注册志愿者参加的有组织的 志愿者活动 | 0.5-1 | 每志愿服务 24 小时记 0.5 学分, 最高 1 学分; | 获奖或 参与 |

|

参加志愿活动个人获奖 | 4/3/1 | 全国 / 省市级 / 校级 |

读书 阅览 | 课外阅读专业必读书目或学科相关 书目,并认真做好笔记和心得 | 1 | 每学年,撰写课外读书笔记 1 万字 以上 | 读书笔记 |

|

方案执笔人:刘渭清 杨科锋

撰写成员:魏坤、朱继萍、王军琴、孟鹂、刘密歌、张馨予、余秋菊、张卫钢 (长安大学,行业专 家)

方案制定负责人:冯永亮 张力宁